Armadillo-840で日本プリメックス社のUSBプリンタ(NP-2511)を動かそうと思います。

http://www.primex.co.jp/NPIServlet?viewpage=2&nextpage=3&BLGCode=40&ModelCode=57

ただしドライバがUbunts向けのrpmパッケージ(およびソースパッケージ)になります。 よってまずは、Ubunts向けのドライバをDebianで動かせるようにビルドしてみます。

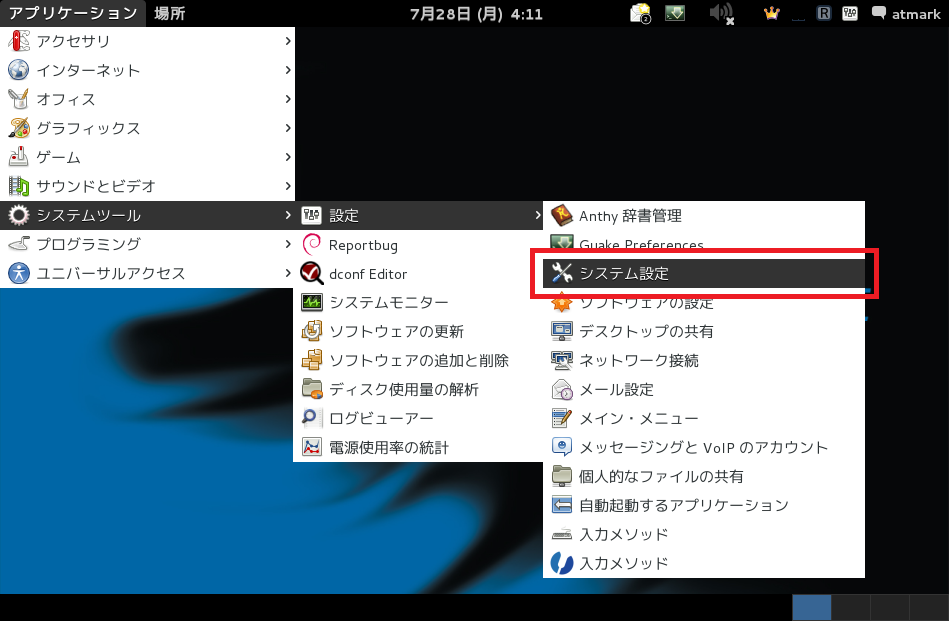

1. Debianのブートディスクを作成

https://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_manual_ja-1.1.0/ch15.html